Ya me conocéis, queridos lectores: soy muy propenso a la melancolía, y sensible a los vacíos que van sembrando de pequeñas o grandes ausencias aquello que desaparece ante nuestros ojos. Soy de los que coleccionan recuerdos de aquel cine de barrio que ya no existe, o de aquel viejo bar tan frecuentado que hace tiempo que fue sustituido por, qué sé yo, una agencia inmobiliaria. La propia Tierra desaparecerá algún día absorbida por el Sol mientras que se está convirtiendo en una gigante roja que irá arrasando con todo a su paso en su largo camino hasta llegar a ser enana blanca. Nada importará entonces, porque nada habrá sobrevivido. Todos volveremos a ser lo que ahora somos y siempre seremos, como diría Sagan: polvo de estrellas.

Lo curioso es cuando se da forma a lo que no existe. Estamos demasiado acostumbrados a esa irreal existencia que puebla internet. Que los soportes donde guardamos nuestros tesoros, incluso aquellos que la falta de uso convirtió en antiguallas, son finitos no es necesario demostrarlo, basta con darse una vuelta por El Rastro madrileño para observar viejas piezas que ahora son basura deseando que alguien les dé nueva vida. Sin embargo, todo el inmenso universo digital que estamos construyendo poco a poco en esa escalada cósmica sin medida, que multiplica casi cada segundo su número en una escala exponencial, es intangible. Necesita de demasiadas realidades creadoras de ilusión: un servidor que no deja de ser un potente ordenador donde cobijar archivos entremezclados con otros miles con un software que lo procese y lo convierta en legible; un complejo proceso de interacción entre servidores de todo el mundo; una red de cableado eléctrico; un router, un ordenador, sus tripas en forma de conectores, zócalos, ranuras para RAM, un chipset y sus circuitos eléctricos; un monitor que procese esa información para encender los puntos y píxeles necesarios que realicen la magia de que todo «eso» aparezca en pantalla; con su correspondiente software específico en forma de navegador que traduzca de forma correcta esa información ante nuestros ansiosos ojos. Y todo ello con una velocidad de vértigo, instantánea para nosotros, que permite que nuestra realidad pueda ser compartida por cualquier persona conectada en cualquier rincón del mundo. Cosas de magia, casi negra, para nuestros abuelos, y casi para nuestros padres si no han entrado en el mundo digital.

Pero todo eso no es nada. Ni siquiera si pretendemos conservarlo de algún modo en nuestro poder. Y no me valen «pinchos» USB ni discos duros de varios teras de capacidad. Aún seguimos necesitando un trasto electrónico que nos lo convierta en imagen o sonido, que nos lo «enseñe», que lo traiga a nuestra realidad. Porque si quisiéramos, por ejemplo, conservarlo en papel, agotaríamos toda la Amazonia si quisiéramos imprimir todo lo que se produce en nuestro día a día cibernético.

Y más aún nuestros favoritos «sitios» de internet. Este blog, que se aloja en WordPress, es también una entelequia, una serie de bytes que ocupan su lugar comprimidos, ordenaditos, con sus ceros y sus unos en una máquina anónima en donde quiera que tenga WordPress sus servidores, sujeto al caprichoso designio de los programadores, que mueven el contenido de acá para allá para acomodarlo adonde ocupe el menor espacio. Esto que lees, querido lector, es nada, y es todo. Esa es la magia a la que asistimos todos los días.

Entonces, ¿cómo es posible sentir nostalgia de algo que no existe? Porque en este mundo irreal también se remeda de alguna forma los fenómenos que ocurren en el mundo real, los nacimientos, las enfermedades y las muertes. Los sitios web dan sus primeras bocanadas de vida en el momento en el que el primer «tiralíneas», probablemente ataviado con una camiseta con mensaje, construye de la nada el entramado necesario para desarrollar un sitio web, después de que los diseñadores y programadores se han puesto de acuerdo (nunca es fácil) en cómo debe ser. También enferman cuando el sistema se viene abajo por cualquier inconveniencia, poniendo en vilo de manera estentórea a un buen puñado de muchachos con camisetas con mensaje que tiene que atender la urgencia en vez de estar jugando a su videojuego favorito. Y, por supuesto, mueren, cuando los señores con corbata deciden que eso ya no se sostiene, que no da dinero y que no se puede mantener ya. Y entonces dan la orden de cerrar el grifo, de apagar el interruptor, de como mucho guardar los datos fosilizados en alguna vieja máquina que ya no se use para la brega del día a día y hacen que desaparezca toda huella de donde antes hubo vida, y hubo sangre, para dejar una pantalla de error donde antes hubo tanto, o las menos de las veces un mensaje de despedida e incluso de agradecimiento. Y nada más.

Siempre pasa lo mismo con los señores con corbata. Todos entendemos que nada es para siempre, pero nos cuesta creer que los números puedan con una realidad irreal por la que tanta y tanta gente pasó durante tanto y tanto tiempo. Siempre se cree que un nuevo esfuerzo, en forma de transformación, de absorción, de giro publicitario o de lo que sea que sea necesario para echar el ansiado salvavidas consiga parar el desastre. Como profesional que he sido del tema, y como tipo sensible que soy, llevo en mi corazón páginas que he seguido con pasión, como soitu.es, que ya nos dejara hace tiempo; o Profes.net, que fue mi razón laboral diaria y la pantalla de millones de usuarios durante todo el tiempo que se mantuvo viva. Ahora sendas páginas congeladas sirven de póstumo homenaje a lo que un día fue. Pero ahora tengo que sumar una más, una con la que me unía mucho más que una hilazón sentimental, un largo periplo de sentimientos a flor de piel: lacoctelera.com.

Una página en blanco y un discretísimo «gracias» en la URL es lo único que queda de todo aquello. Y, por supuesto, ni rastro de aquella polidori.lacoctelera.net, o lacoctelera.com/polidori, que tanto monta. Desaparecido, niente, nada, blanco nuclear, ni un sólo rastro, salvo un liviano archivo txt de apenas siete megas y un archivo de imágenes de unos ciento sesenta megas en jpg.

Entended que sé que eso no es nada, pero creedme que pueda ser todo. El vacío también existe en internet. Cuando una página desaparece, más una página como ésta, con tanto movimiento y tanto y tanto dentro, algo tuyo desaparece. El consuelo de ver todo ese contenido en un archivo con etiquetas html no es tal consuelo. La memoria incluso de los rostros conocidos por esa misma razón, o incluso aquella perrita Maggie que me hizo fijarme y decidirme en dar el paso y crear ese blog activo durante casi nueve años, con más de ciento ochenta mil páginas vistas (ya no podré pasar de doscientas), ochocientas veintiséis entradas y dos mil doscientos noventa y cuatro comentarios, es ya cosa del pasado, como todo en este universo. Como este blog, que algún día desaparecerá. Como todo lo que alcanzamos a ver, que diría san Nacho.

Quizá por ello he realizado un acto de rebeldía y he abierto un nuevo sitio que ha nacido con la vocación de ser un fósil: polidorilacoctelera.wordpress.com, un lugar donde podréis encontrar exactamente los mismos contenidos, los mismos comentarios y las mismas fechas del viejo blog. Salvo las imágenes, que han sido imposibles de recuperar, porque me llevaría demasiado tiempo volver a enlazarlas. Las conservo, claro, por si alguien está interesado, y me produce un extraño efecto verlas todas juntas, en su ordenado orden alfabético, pero toscamente desordenadas en su real orden cronológico.

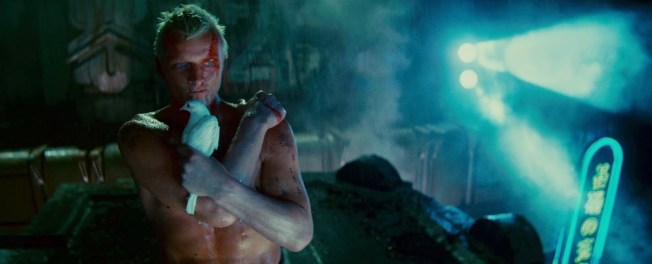

Llamadme, espetadme sentimental. Lo asumo, lo comprendo. Pero echo de menos aquel rincón que tanto tiempo adecenté. Por eso, permitidme que ponga estas dos capturas para recordar aquello que fue, y ya no es, porque se perdió como una lágrima bajo la lluvia de ceros y unos que puebla nuestro día a día virtual.

Sea.